森ノ宮アクア鍼灸治療院は、鍼灸を通じた不妊治療を提供し、妊娠を望む方々を支援しています。独自のアプローチで体質改善とホルモンバランスの調整を目指し、特に自然妊娠をサポートする施術を行っています。患者一人ひとりの体調に応じた丁寧なカウンセリングと施術計画を通じ、リラックスした環境で治療を受けられるのが特徴です。

| 森ノ宮アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒540-0003大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番地23 森ノ宮エルエムヒルズ6階 |

| 電話 | 06-6809-4388 |

受精卵の質が妊娠に影響すると聞いて、不安になっていませんか。

体外受精や顕微授精を検討している方の中には、「何度も移植しているのに着床しない」「グレードが悪いと言われたけれど妊娠できるのか」そんな悩みを抱えている方も少なくありません。年齢や卵子の老化、精子のDNA損傷、そして胚の分割スピード、実はこれらすべてが、受精卵の成長や発育に大きく関係しているのです。

読み進めていただければ、あなたの悩みが少しずつほどけ、「次に何をすればいいのか」が見えてくるはずです。希望ある未来へ一歩踏み出す準備を、ここから始めてみませんか。

森ノ宮アクア鍼灸治療院は、鍼灸を通じた不妊治療を提供し、妊娠を望む方々を支援しています。独自のアプローチで体質改善とホルモンバランスの調整を目指し、特に自然妊娠をサポートする施術を行っています。患者一人ひとりの体調に応じた丁寧なカウンセリングと施術計画を通じ、リラックスした環境で治療を受けられるのが特徴です。

| 森ノ宮アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒540-0003大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番地23 森ノ宮エルエムヒルズ6階 |

| 電話 | 06-6809-4388 |

受精と受精卵の違いは?専門医も注目する基本用語

妊娠や生命の始まりについて調べている方にとって、「受精」と「受精卵」の違いは非常に重要なポイントです。どちらも生命の誕生に関わる用語ですが、医学的には異なる意味を持ちます。それぞれの違いを正しく理解することが、妊活や不妊治療への第一歩となります。

「受精」とは、精子と卵子が出会い、融合する瞬間を指します。女性の体内で排卵が起こると、卵子は卵管に取り込まれ、性交によって体内に入った精子と出会うことで受精が起こります。この融合によって46本の染色体を持つ1つの細胞が形成され、これが受精卵へと変化します。

一方、「受精卵」はこの融合が完了した直後に誕生する新しい細胞のことです。すでに両親からの遺伝情報を含んでおり、このあと連続的な細胞分裂を繰り返して成長していきます。受精卵は妊娠に至るための「スタート地点」とも言える存在です。

以下に、両者の違いをわかりやすく整理した表を掲載します。

| 用語 | 意味 | 構造 | 役割 |

| 受精 | 精子と卵子が融合する瞬間 | 精子+卵子 | 新しい個体の遺伝情報が成立する瞬間 |

| 受精卵 | 融合後にできる1つの細胞 | 46本の染色体を持つ単細胞 | 細胞分裂を開始し、胎児へと発育する最初の細胞 |

これらは連続した現象ですが、体外受精などの医療現場では明確に区別して使用されています。たとえば、受精の有無で治療のステージが変わることがあるため、医学的にも重要な分類です。

受精と受精卵は、どちらも命の始まりを語る上で欠かせない概念です。正しい知識を持つことで、不妊治療や妊活への不安も軽減され、適切な行動へとつながります。

受精卵から赤ちゃんになるまでのステップ

受精卵ができたからといって、すぐに赤ちゃんになるわけではありません。妊娠が成立するまでには、受精卵が着床し、胎児へと成長するまでの複雑なステップを経る必要があります。それぞれの段階で成功するためには、受精卵の状態だけでなく、母体側の環境も大きく関わってきます。

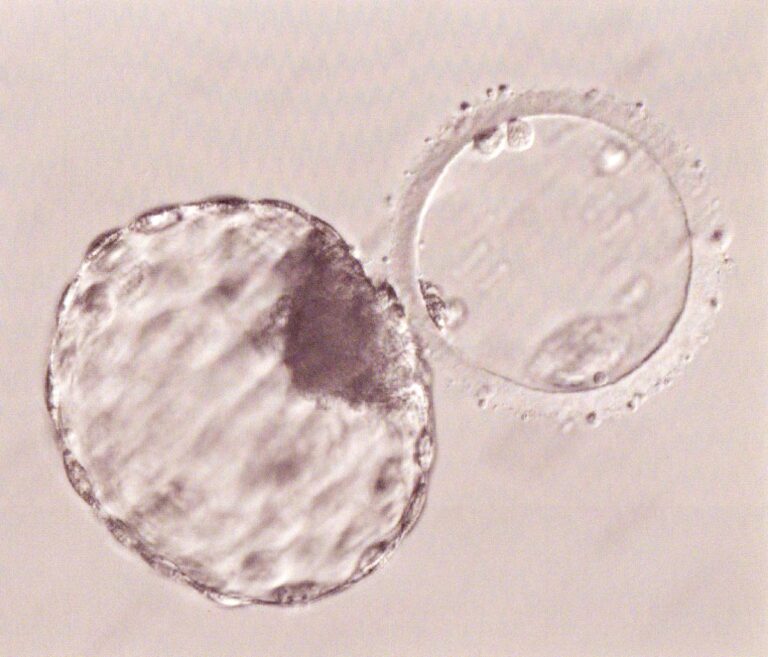

まず受精卵は受精から約1日以内に最初の細胞分裂を始めます。これを「卵割」と呼び、2細胞、4細胞、8細胞と増えていきます。その後、細胞が16個以上に達すると「桑実胚」と呼ばれる状態になり、さらに内部に空間を持つ「胚盤胞」へと変化します。この胚盤胞が着床可能な状態です。

受精卵が赤ちゃんになるまでには、複数のステージを経ていることがわかります。特に「着床」が成功しなければ妊娠とは見なされません。近年では、タイムラプス培養などの技術によって、胚の発育状態を高精度で観察できるようになり、妊娠の可能性を高める取り組みが進んでいます。

また、着床の成功には受精卵の「グレード」も関係します。形の整った細胞や、分裂スピードの適正さが評価され、グレードが高い胚ほど着床率が高い傾向にあるとされています。

つまり、赤ちゃんが誕生するまでの道のりは、奇跡と技術が融合する非常に繊細なプロセスであると言えるでしょう。

精子と卵子の出会いから始まる受精プロセス

生命の始まりは、精子と卵子が出会うことから始まります。自然妊娠の場合、女性が排卵した後、卵子は卵管に取り込まれ、そこに向かって数百万の精子が移動します。その中で卵子にたどり着けるのはごくわずか。さらに、受精できるのはたった1つの精子のみです。

精子は膣から子宮頸管、子宮腔を通過して卵管膨大部に到達し、ここで受精が起こります。卵子には「透明帯」と呼ばれる膜があり、この膜を突き破ることができた精子だけが受精の権利を得ます。精子が透明帯を通過し、卵子の細胞膜と融合すると、染色体が統合され、1つの受精卵が誕生します。

この流れは自然妊娠だけでなく、体外受精でもほぼ同様です。ただし体外受精では、精子と卵子の出会いが実験室の培養液の中で行われるという違いがあります。

以下に、自然妊娠と体外受精における受精プロセスの違いをまとめた表をご紹介します。

| 比較項目 | 自然妊娠 | 体外受精 |

| 出会いの場 | 卵管膨大部 | 培養液中のシャーレ |

| タイミング | 排卵日付近に性交が必要 | 医師の管理下で採卵・受精操作を実施 |

| 影響要因 | 排卵タイミング、精子の運動性、卵管の状態 | 採卵精度、精子の選別、培養環境など |

受精は妊娠の第一関門です。受精がうまくいかなければ、その後の妊娠・出産に至ることはありません。だからこそ、受精の仕組みを理解することは、妊活を考えているカップルにとってとても大切です。

採卵から移植までのステップ完全ガイド

体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)は、不妊治療の中でも高度生殖医療に分類される治療法です。妊娠を望むカップルにとって、受精卵の質や培養過程は非常に重要な要素であり、それぞれのステップを理解しておくことで治療への不安を軽減できます。

ここでは、採卵から移植までの基本的な流れを分かりやすく説明します。

以下に体外受精の流れをテーブルで整理します。

| ステップ | 内容 | 所要期間(目安) |

| 卵巣刺激・排卵誘発 | 注射や内服薬による卵胞育成 | 約10〜14日間 |

| 採卵 | 経腟超音波下での卵子採取 | 1日 |

| 精子採取・媒精 | IVFまたはICSIによる受精処理 | 採卵当日 |

| 受精確認・培養 | 胚の状態確認とグレード評価 | 約5〜6日間 |

| 胚移植または凍結保存 | 胚盤胞を新鮮または凍結で子宮に戻す | 内膜準備状況による |

不妊治療は医療的な管理が必要な繊細なプロセスですが、患者自身が流れを把握しておくことで、治療に対する理解と納得感が得られやすくなります。治療内容や方針は医療機関ごとに異なるため、自身に合ったクリニック選びも重要なポイントです。

不妊症と受精卵の質の関係

不妊治療において、受精卵の「質」は妊娠成功の鍵を握る重要な要素です。精子と卵子が正常に受精したとしても、受精卵の質が低ければ着床せず、妊娠が成立しない可能性が高まります。ここでは、受精卵の質に影響を与える代表的な要因とそのメカニズムについて解説します。

まず、最も大きな影響を与えるのが「女性の年齢」です。卵子は女性が生まれたときにすでに体内に存在しており、加齢とともにその質が徐々に低下していきます。これは染色体の分離エラーが起こりやすくなるためで、胚の発育が止まったり、染色体異常を伴って流産に至る確率が高くなることが知られています。

年齢が高くなるにつれて「質の良い受精卵」が得られる確率は減少し、逆に流産のリスクは高まります。これは卵子の老化による影響が大きいため、治療のタイミングが非常に重要だと言われる所以です。

次に影響を与えるのが「ホルモンバランス」です。特にFSH(卵胞刺激ホルモン)やAMH(抗ミュラー管ホルモン)の値は、卵巣機能や卵子の在庫数、成熟の程度を示す重要な指標とされており、これらが適正なバランスで分泌されていることが良質な受精卵の形成には欠かせません。

また、「卵巣機能の低下」も見逃せません。若くても、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や卵巣早期機能不全などの疾患がある場合、排卵が不安定となり、質の高い卵子を得ることが難しくなります。

一方、男性側の因子も重要です。精子の運動率や形態異常がある場合、受精はしても胚発育がうまくいかないことがあります。特にDNA断片化指数(DFI)の高い精子は、受精後の細胞分裂に悪影響を与えることがあるため、顕微授精を行う際にはDNAの損傷率も考慮すべきです。

このように、受精卵の質は男女双方の健康状態、年齢、ホルモンバランス、卵巣や精巣の機能など多くの因子が複雑に関わっています。質を高めるには、生活習慣の見直しも大切です。たとえば睡眠不足、過度なストレス、偏った食事、喫煙や飲酒は、卵子・精子の質を低下させる要因とされており、日常的な健康管理が妊娠の可能性を左右するといっても過言ではありません。

最近では、ミトコンドリア活性や抗酸化サプリメントの使用、鍼灸療法などを組み合わせた「卵子・精子の質改善プログラム」も注目されており、医学的エビデンスに基づいたアプローチが積極的に導入されています。

受精障害・分割障害の原因と改善方法

体外受精や顕微授精において、受精卵ができない、あるいは受精しても途中で細胞分裂が止まってしまうといったトラブルに直面することがあります。これらは「受精障害」や「分割障害」と呼ばれ、妊娠の成立を妨げる大きな要因のひとつです。治療を成功させるためには、原因を的確に突き止め、それに対応した改善策を講じることが求められます。

まず「受精障害」についてです。これは、精子と卵子が接触しても受精が成立しない状態を指し、体外受精では一般的に約5〜10%の割合で見られるとされています。原因は大きく分けて以下の3つに分類されます。

これらの問題が疑われる場合、多くの医療機関では次周期から「顕微授精(ICSI)」に切り替えます。ICSIは1個の精子を卵子内に直接注入するため、精子の運動性や形態異常の影響を大きく受けません。特に先体反応不全や相性不良が原因の受精障害には非常に有効です。

次に「分割障害」ですが、これは受精は成立しても、その後の細胞分裂(卵割)がうまく進まず、胚が成長しない状態を指します。以下のような原因が考えられます。

受精卵に関する情報は、妊娠を望む多くの方にとって非常に重要なテーマです。体外受精や顕微授精といった高度生殖医療の技術が進化するなか、受精卵の質が妊娠の可能性を大きく左右するという事実は、近年さまざまな研究でも裏付けられています。

特に、卵子や精子の質、細胞の分割スピード、着床までの過程における培養環境の整備は、妊娠成功率と直結します。日本国内では、多くの方が治療を受けていますが、その背景には「なぜ受精しないのか」「分割が止まってしまうのか」といった不安が常に存在しています。

本記事は、読者自身が自分に合った治療方針を冷静に選びやすくなり、不安の軽減と理解の促進が図られることを目的としています。

もしあなたが「移植を繰り返しても着床しない」「グレードが低くても本当に妊娠できるのか不安」といった思いを抱えているなら、今こそ情報を整理し、自分に合った方法を検討するタイミングです。放置して時間が経つことで、妊娠率が低下してしまう可能性もあります。

正しい知識と信頼できる医療機関を選ぶことが、妊娠という目標に近づく最初のステップです。焦らず、でも諦めずに、ご自身にとって最善の選択を重ねていきましょう。信頼できる情報と共に、あなたの妊活を応援しています。

森ノ宮アクア鍼灸治療院は、鍼灸を通じた不妊治療を提供し、妊娠を望む方々を支援しています。独自のアプローチで体質改善とホルモンバランスの調整を目指し、特に自然妊娠をサポートする施術を行っています。患者一人ひとりの体調に応じた丁寧なカウンセリングと施術計画を通じ、リラックスした環境で治療を受けられるのが特徴です。

| 森ノ宮アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒540-0003大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番地23 森ノ宮エルエムヒルズ6階 |

| 電話 | 06-6809-4388 |

Q.受精卵のグレードが低いと妊娠率はどれくらい変わるのですか?

A.受精卵のグレードは着床率に一定の影響を及ぼしますが、低グレードの胚でも妊娠に成功するケースは多数報告されています。例えば、ある医療機関の調査によると、Aグレードの胚盤胞での妊娠率はおよそ55パーセント前後に対し、Cグレードでも30パーセント程度の成功例が確認されています。グレードはあくまで形態的評価であり、染色体の正常性や子宮内膜の状態など、他の要因も妊娠成功に深く関わっていることを理解しておく必要があります。

Q.体外受精で受精卵を凍結保存する場合、費用はどれくらいかかるのですか?

A.受精卵の凍結保存には初回の凍結処理費用として約5万円から10万円、さらに1年あたりの保存管理費として1万円から3万円程度が必要になるのが一般的です。凍結保存は、複数回の採卵が難しい方や、将来的な移植に備える場合に選ばれる方法で、治療計画を柔軟に組み立てられる利点があります。凍結卵の保存期間や延長費用は医療機関によって異なるため、事前に確認することが大切です。

Q.顕微授精と通常の体外受精では、どちらが妊娠率が高いのでしょうか?

A.顕微授精は、精子の数や運動率が低い場合などに行われる方法で、通常の体外受精に比べて受精率は高くなる傾向にあります。日本産科婦人科学会の報告によれば、顕微授精による受精成功率は約70パーセントを超える一方で、妊娠率は通常の体外受精と大きな差がないというデータもあります。つまり、顕微授精は受精の段階では有利ですが、最終的な妊娠成功は受精卵の質や子宮環境など、複合的な要因に左右されます。

Q.受精卵の細胞分裂が遅いと、発育に影響がありますか?

A.受精卵の細胞分裂速度は、胚の発育の指標の一つとされており、特に48時間以内に4分割しない胚は、胚盤胞まで到達する確率が低下する傾向にあります。ただし、分割速度がやや遅い場合でも、その後の成長や染色体の正常性に問題がなければ、正常な妊娠につながることもあります。細胞分裂のタイミングだけで胚の質を断定するのではなく、全体の形態評価や着床後の経過観察が重要となります。