森ノ宮アクア鍼灸治療院は、鍼灸を通じた不妊治療を提供し、妊娠を望む方々を支援しています。独自のアプローチで体質改善とホルモンバランスの調整を目指し、特に自然妊娠をサポートする施術を行っています。患者一人ひとりの体調に応じた丁寧なカウンセリングと施術計画を通じ、リラックスした環境で治療を受けられるのが特徴です。

| 森ノ宮アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒540-0003大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番地23 森ノ宮エルエムヒルズ6階 |

| 電話 | 06-6809-4388 |

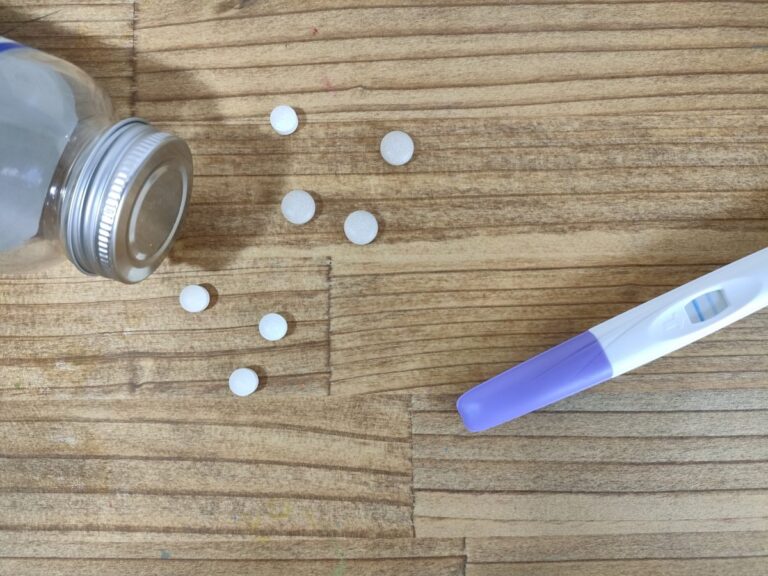

不妊治療に取り組んでいる中で、バイアスピリンの服用を勧められたものの、不安を感じていませんか。特に「流産予防に効果があると聞いたけれど、いつから始めるべきか」「妊娠初期の出血が心配」「胎児への影響はないのか」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

実際、バイアスピリンは抗血栓作用を活かして着床障害への対策や妊娠継続をサポートする目的で広く用いられています。しかし、服用タイミングや妊娠中の続け方については、医師との連携が欠かせません。自己判断での中断や継続は、望まない結果を招くおそれもあるため、適切な知識を持って取り組むことが重要です。

日本産科婦人科学会の報告によると、一定条件下での低用量バイアスピリン療法が、妊娠の維持率向上に関連していると示されています。こうした科学的根拠に基づき、安心して治療を続けるためのポイントや、診察時に確認しておきたい事項について、順番に丁寧に解説していきます。

森ノ宮アクア鍼灸治療院は、鍼灸を通じた不妊治療を提供し、妊娠を望む方々を支援しています。独自のアプローチで体質改善とホルモンバランスの調整を目指し、特に自然妊娠をサポートする施術を行っています。患者一人ひとりの体調に応じた丁寧なカウンセリングと施術計画を通じ、リラックスした環境で治療を受けられるのが特徴です。

| 森ノ宮アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒540-0003大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番地23 森ノ宮エルエムヒルズ6階 |

| 電話 | 06-6809-4388 |

不妊治療において、バイアスピリンは非常に重要な役割を担っています。一般的にバイアスピリンとは、アスピリンの成分を低用量に調整した医薬品を指し、血液を固まりにくくする作用があります。これにより、子宮内の血流が改善され、受精卵の着床をサポートする効果が期待されています。

着床というプロセスは、受精卵が子宮内膜にしっかりと根付くことで妊娠が成立する重要な段階です。しかし血流が滞ると、子宮内膜に十分な栄養や酸素が届かず、着床がうまくいかないことがあるのです。そこでバイアスピリンの抗血栓作用が役立ちます。血液の流れをスムーズに保つことで、着床に適した子宮環境を整える手助けをしているのです。

抗リン脂質抗体症候群という病気が原因で血液が固まりやすくなっている女性に対しても、バイアスピリンの投与が推奨されることがあります。この症候群は、流産のリスクを高める要因の一つとされています。そのため、あらかじめリスクを軽減する目的で医師からバイアスピリンが処方されるケースも見受けられます。

バイアスピリンは体外受精や顕微授精といった高度な不妊治療を受けている方にも選択されることがあり、胚移植後の着床率向上に寄与することが期待されています。これは、施術後に子宮内膜の血流を促進することで、着床環境を良好に保つためです。

バイアスピリンの基本的な働きをまとめると、次の通りです。

| 働き | 説明 |

| 血流改善 | 子宮内膜への血流を促進し、着床しやすい環境を整える |

| 血栓予防 | 抗リン脂質抗体症候群などによる血液凝固リスクを軽減する |

| 着床サポート | 胚移植後に子宮環境を最適化し、着床率向上を目指す |

| 妊娠維持補助 | 妊娠初期の流産リスク軽減を図る |

このように、バイアスピリンは単なる血液サラサラ薬ではなく、不妊治療の過程でさまざまな局面をサポートする重要な役割を担っているのです。

不妊治療の現場において、着床をいかにスムーズに成功させるかは非常に重要な課題です。そのために、バイアスピリンが着床サポートに選ばれる理由を正しく理解することは、治療を受ける側にとっても大きな安心材料となるでしょう。

着床障害の一因として指摘されているのが、子宮内の微小な血栓による血流障害です。受精卵が子宮内膜にたどり着き、しっかりと根付くためには、十分な血流と栄養供給が不可欠です。もしも血液の流れが悪いと、受精卵は着床できず、あるいは着床してもその後の成長が阻害される可能性が高まります。

ここでバイアスピリンが重要な役割を果たします。抗血栓作用により、子宮内の微小血管まで血液を行き渡らせ、内膜の状態を良好に保つことが期待されているのです。実際に、着床障害の診断を受けた女性に対して、低用量アスピリン療法が推奨されるケースも増えてきています。

血液凝固異常だけでなく、子宮内膜の慢性的な炎症(慢性子宮内膜炎)が着床障害の原因になることもあります。この場合も、血流改善によって炎症を鎮め、環境を整える狙いでバイアスピリンが処方されることがあります。

バイアスピリンが着床サポートに用いられる理由を整理すると、次の通りです。

| 着床障害の要因 | バイアスピリンの効果 |

| 微小血栓による血流障害 | 抗血栓作用で血流を改善し着床率向上を目指す |

| 子宮内膜の慢性炎症 | 血流促進によって炎症抑制を図る |

| 免疫異常による着床阻害 | 抗炎症効果を補助し、免疫環境を整える |

このように、バイアスピリンは着床障害の複合的なリスク要因にアプローチする薬剤であり、単なる血液サラサラ効果だけでなく、子宮環境全体を改善する重要な役割を担っているのです。

バイアスピリンが不妊治療の現場で選択される背景には、科学的根拠に基づいた処方基準が存在します。処方されるかどうかは、単に不妊症であるか否かだけでなく、患者の検査結果や病歴に応じて総合的に判断されています。

バイアスピリンの投与が検討される代表的なケースは、血液凝固異常が疑われる場合です。血栓傾向を示す検査結果(例 抗リン脂質抗体陽性、Dダイマー高値など)がある場合、着床や妊娠維持をサポートする目的で処方されることがあります。

体外受精や顕微授精の過程で複数回の着床不全が続いた場合にも、血流改善を目的としてバイアスピリンが処方されるケースがあります。これは、受精卵の質だけでなく、子宮内環境の最適化が必要と判断されるためです。

過去に流産を繰り返した経験がある方も、血栓による胎盤循環障害のリスクを軽減するために、予防的にバイアスピリンの投与を受けることがあります。

医療現場での判断基準を整理すると、次の通りです。

| 判断基準 | 内容 |

| 血液凝固異常の有無 | 抗リン脂質抗体陽性、Dダイマー高値など |

| 着床不全の既往 | 体外受精・顕微授精で複数回不成功 |

| 流産歴 | 不育症と診断された場合 |

| 子宮内膜環境の評価 | 炎症・血流障害が認められる場合 |

バイアスピリンの処方は、単なるルーティンではなく、科学的根拠に基づいた慎重な判断のもと行われています。したがって、医師との綿密な相談を重ね、自身の体質や治療方針に合った最適な治療を受けることが何よりも大切です。

不妊治療におけるバイアスピリンの服用開始時期は、治療法や患者個別の状況により異なりますが、多くの場合、タイミング法や人工授精、体外受精などの治療ステップに合わせて指示されます。一般的には、排卵誘発剤を使用した周期にあわせて服用が始まるケースが多いです。これは、排卵のタイミングに合わせて血流を良好に保つことで、受精卵が着床しやすい環境を整えることが目的です。

特に体外受精の場合、採卵の前からバイアスピリンを開始することもあり、これは子宮内膜の血流改善を狙った対応とされています。バイアスピリンを早期から服用することで、胚移植時には最適な子宮内膜の状態を整えるための準備が進みます。医師の判断により、採卵周期の初期段階から、または移植前の段階から指導されることが多いです。

特に不育症や着床障害と診断された方の場合、さらに早期からバイアスピリンを服用するケースもあります。これは血液凝固異常や免疫異常などが関与していると判断されるため、流産リスクの軽減と着床率の向上を図るために、通常より早いタイミングでの服用が選択されます。

服用開始時期に関するポイントをまとめると以下のようになります。

| 治療ステージ | 服用開始の目安 |

| タイミング法・人工授精 | 排卵誘発薬使用開始日または排卵期 |

| 体外受精(採卵あり) | 採卵周期初期または移植準備周期 |

| 着床障害・不育症 | 治療開始前から服用スタート |

バイアスピリンは、適切な時期に適切な量を使用することで、最大限の効果を発揮します。自己判断での服用開始は避け、必ず医師と相談のうえ指示を守ることが重要です。

バイアスピリンの服用期間については、妊娠成立後も継続することが一般的です。多くの医師は、着床が確認された後も、一定期間は服用を続けるよう指導しています。これは、妊娠初期は胎盤の形成が不安定であり、血流のサポートが重要だからです。

具体的な服用終了時期は医療機関や患者の状況によって異なりますが、妊娠12週から16週頃までを目安に中止する場合が多いとされています。ただし、抗リン脂質抗体症候群や不育症と診断されている場合は、さらに長期間、妊娠20週以降や28週付近まで服用を続ける指導を受けることもあります。

特に妊娠中は、血液の凝固傾向が自然に高まるため、必要に応じてバイアスピリンの継続が推奨されることもあります。出産直前までの服用についてはリスク管理が必要なため、慎重に医師の指導を仰ぐ必要があります。

服用終了の目安をまとめると以下のようになります。

| 妊娠ステージ | 服用継続の目安 |

| 妊娠確認~12週頃 | 継続が基本 |

| 妊娠12~16週頃 | 通常はここで中止する場合あり |

| 妊娠16週以降 | 抗リン脂質抗体症候群や流産既往者は継続指導されることも |

| 妊娠28週以降 | 原則として医師管理下で終了検討 |

バイアスピリンの服用期間は、個々のリスク評価に基づき決定されます。自己判断での中断や継続は危険を伴うため、必ず診察ごとに服用継続の可否を確認するよう心がけましょう。

バイアスピリンを服用していると、特に妊娠中は出血しやすくなるのではないか、胎児に影響はないのかといった不安を抱く方が少なくありません。28週を過ぎても服用を続けるべきかどうかについて悩む声も多く聞かれます。

妊娠初期に少量の出血が見られる場合は珍しくなく、バイアスピリンの影響とは断定できないことが多いです。ただし、出血量が多い場合や、腹痛を伴う場合はすぐに医師に相談することが大切です。出血リスクを恐れて自己判断で中止することは推奨されません。

胎児への影響についても、通常の低用量バイアスピリン使用において大きなリスクが報告されているわけではありません。むしろ、適切な血流維持が胎児の発育を支える役割を果たすことが強調されています。

28週以降の服用については、医師によって対応が分かれる場合があります。一部の医師は、早産リスクや出血リスクを考慮し、妊娠中期までに服用を終了する方針をとっています。他方、母体や胎児の状況により、引き続き服用が推奨される場合もあります。

感じやすい不安とその対処法をまとめました。

| 不安内容 | 適切な対処法 |

| 妊娠初期の出血が不安 | 医師にすぐ相談し、出血量と経過を伝える |

| 胎児への影響が心配 | 医師にリスク評価を確認し、適切な管理下で服用 |

| 妊娠後期の服用継続が不安 | 毎回の診察時に服用継続の可否を相談する |

バイアスピリン服用中は、少しでも気になる症状があれば早めに医療機関を受診することが何よりも大切です。安心して治療を続けるためにも、自己判断せず、主治医としっかりコミュニケーションをとるよう心がけましょう。

不育症は、妊娠は成立するものの流産を繰り返してしまう状態を指します。原因は多岐にわたりますが、血液が固まりやすくなる体質や免疫異常が関与しているケースも少なくありません。このような背景から、血液の流れを改善するためにバイアスピリンが用いられることが増えています。

バイアスピリンには、血液中の血小板が凝集するのを抑える作用があります。これにより、子宮や胎盤への血流が維持され、胎児の発育に必要な酸素や栄養素が十分に届けられる環境が整うと考えられています。実際に、抗リン脂質抗体症候群など血液凝固異常が認められる不育症患者に対して、低用量のバイアスピリンを使用することで、妊娠維持率の向上が報告されています。

体外受精や顕微授精など高度生殖医療を受ける患者にも、着床率向上を目的としてバイアスピリンが併用される場合があります。子宮内膜の血流が良好になることで、受精卵が着床しやすい状態をサポートする効果が期待されています。

バイアスピリンが用いられる主なケースをまとめると次のようになります。

| 適応ケース | 説明 |

| 血液凝固異常が認められる不育症 | 抗リン脂質抗体症候群、凝固因子異常 |

| 自己免疫異常が背景にある不育症 | 免疫調整効果の期待 |

| 反復着床不全 | 子宮内膜血流改善による着床促進 |

なお、バイアスピリンの服用は医師の厳格な管理のもとで行われるべきであり、自己判断での使用や中断は避けることが重要です。不育症の背景にある病態を適切に診断したうえで、必要性を判断することが不可欠です。

バイアスピリンが流産予防に効果を示すメカニズムは、大きく分けて二つあります。一つは血液凝固を抑制する働き、もう一つは血管内皮への保護効果です。

妊娠中は自然と血液が凝固しやすい状態になります。これは出産時の出血に備えるための生理的変化ですが、過度に血栓が形成されると、胎盤への血流が妨げられ、胎児への酸素や栄養供給が不足するリスクが高まります。バイアスピリンは血小板の凝集を抑えることで、このリスクを低減します。

バイアスピリンには血管内皮細胞を保護する作用もあり、炎症や損傷によって血管が狭くなるのを防ぎます。これにより胎盤の血流が安定し、着床した受精卵が育ちやすい環境が整うと考えられています。

バイアスピリンの流産予防メカニズムを整理すると以下の通りです。

| 作用機序 | 流産予防への効果 |

| 血小板凝集抑制 | 胎盤血流の確保 |

| 血管内皮保護 | 血流障害による胎児発育遅延の予防 |

| 炎症抑制 | 子宮環境の安定化 |

バイアスピリンを服用することで血流が改善されると、胎児へ十分な栄養と酸素が届けられ、安定した妊娠継続が期待できます。ただし、すべての流産が血流障害に起因するわけではないため、万能な予防策ではない点に注意が必要です。医師の指導に従いながら、適切な時期と用量で服用を続けることが大切です。

バイアスピリンの服用は、流産リスクを低減する有力な手段の一つですが、すべてのケースで確実に流産を防げるわけではありません。不育症や着床障害の背景には、血液凝固異常だけでなく、染色体異常や子宮奇形、ホルモン異常、感染症などさまざまな要因が存在します。そのため、バイアスピリン単独では解決できない場合もあることを理解しておく必要があります。

バイアスピリンには出血傾向を高める副作用があるため、使用中は慎重な管理が求められます。妊娠初期の出血や腹痛がある場合は、すぐに医師に相談することが重要です。妊娠28週以降は出産に備えた血液凝固能の確保が求められるため、服用継続については主治医と慎重に相談しながら進める必要があります。

流産リスクに悩む方が注意すべきポイントをまとめます。

| 注意点 | 説明 |

| 自己判断での服用・中止は避ける | 医師の指導に従うことが重要 |

| 出血や腹痛があればすぐ相談 | 放置すると重大なリスクに |

| 28週以降の服用継続は慎重に判断 | 出産リスク管理とバランスが必要 |

| 他の流産要因の有無も確認 | 総合的な検査と対応が必要 |

バイアスピリンは有効なサポート薬である一方、万能薬ではありません。焦らず冷静に、自分の体の状態やリスクを正しく理解しながら、医療チームと二人三脚で治療に臨むことが、妊娠の維持と無事な出産への近道となるでしょう。

バイアスピリンは不妊治療や流産予防を目的として服用されることがありますが、妊娠初期に出血が起こると不安になる方も多いです。バイアスピリンには血液をさらさらにする働きがあるため、軽度の出血が見られることも珍しくありません。このような場合、自己判断で服用を中断するのは避けたほうがよいでしょう。適切な対応策として、まず医師に相談し、出血量や症状に応じた対応を取ることが推奨されます。

妊娠初期の出血が見られた場合、すぐに休息をとり、無理な運動や重い荷物の持ち運びを控えることも大切です。医療機関では超音波検査を行い、子宮内の様子や胎児の心拍を確認した上で服用継続の可否を判断することが一般的です。軽い出血であれば、医師の指示のもと引き続きバイアスピリンを服用するケースも多く、服用中止を自己判断で行うことは推奨されません。

表に妊娠初期の出血時に確認すべきポイントをまとめました。

| 確認項目 | 内容 |

| 出血量 | ティッシュに少し付く程度か、ナプキンを必要とするか |

| 色 | 褐色か鮮血かを観察 |

| 痛みの有無 | 腹痛や腰痛の有無を確認 |

| 服用継続 | 必ず医師の指示に従う |

| 安静度 | 通常の生活で良いか、安静が必要かを相談 |

バイアスピリン服用中の出血は全てが重大な問題に直結するわけではありませんが、症状を軽視せず、冷静に状況を把握して医師に報告する姿勢が何より重要です。早期の対応が妊娠の継続につながる可能性があるため、少しでも異変を感じたら、積極的に医療機関に相談するように心がけましょう。

バイアスピリンの服用にあたり、多くの方が最も気にするのは「胎児への影響」です。妊娠中に薬を服用すること自体に不安を感じるのは自然なことであり、特に胎児の成長や発達への影響が心配される場面もあります。現在、国内外の多くの研究により、低用量のバイアスピリンが胎児に重大な影響を及ぼすリスクは極めて低いとされています。

日本産科婦人科学会や海外の母体胎児医学会の見解によると、推奨される低用量でのバイアスピリン使用において、奇形発生率や出生異常のリスクが上昇する明確なエビデンスは認められていません。ただし、高用量での使用や長期間の服用については慎重な対応が求められるため、医師の指導のもと適切な管理を行う必要があります。

胎児への影響に関する情報を整理しました。

| 項目 | 内容 |

| 研究結果 | 低用量では胎児への悪影響のリスクは低いと報告 |

| 使用推奨 | 医師管理下での服用が推奨される |

| 影響が懸念される場合 | 高用量や自己判断での長期使用 |

| 胎児観察 | 定期的な超音波検査で胎児の成長を確認 |

| 重要な注意点 | 不安があれば必ず主治医に相談 |

このように、医師の指導を守りながらバイアスピリンを適切に使用することで、安全に妊娠を維持するためのサポートが可能になります。自己判断での中断や継続は避け、必ず医師と密に連携しながら妊娠期間を乗り越えることが大切です。

バイアスピリンを服用している際に他の薬剤を併用する場合には、いくつかの注意点があります。バイアスピリンには血液をサラサラにする作用があるため、同様に出血傾向を高める可能性のある薬剤との併用は特に注意が必要です。自己判断で市販薬を追加したり、処方薬を変更することは避けるべきです。

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や一部の抗凝固薬、抗血小板薬などとバイアスピリンを併用すると、出血リスクが高まる可能性があります。サプリメントでもビタミンEや魚油製品などには血液凝固に影響を与えるものがあるため、慎重な対応が求められます。

併用時に気をつけるべき薬剤の分類をまとめました。

| 分類 | 具体的な注意点 |

| 抗凝固薬 | ワルファリンなどとの併用は原則避けるか厳密な管理が必要 |

| NSAIDs | 出血リスク増加のため併用注意 |

| サプリメント | ビタミンEやEPAなども医師に相談 |

| 抗血小板薬 | 追加での使用は医師と事前確認 |

| 漢方薬 | 一部に血液凝固に影響するものがあるため注意 |

もし新たに薬を処方されたり、市販薬を利用したい場合には、必ず担当医に相談し、併用して問題ないかを確認することが重要です。自己判断による併用は思わぬトラブルを引き起こすことがあるため、慎重な行動を心がけましょう。服用中に体調の変化を感じた場合も速やかに医療機関に相談し、適切な対応を受けることが安心につながります。

バイアスピリンを服用している中で、体調の変化や違和感を感じることは少なくありません。特に妊娠中は体の変化に敏感になりがちで、どの症状がバイアスピリンに由来するものか判断が難しい場面も多いです。軽い頭痛や胃の不快感、出血傾向などが見られることがあります。しかし、自己判断で服用を中断することは非常に危険です。なぜなら、バイアスピリンは血栓予防や着床環境の維持に重要な役割を果たしているため、中断することで妊娠継続に悪影響を及ぼす可能性があるからです。

違和感を覚えた場合には、まず落ち着いて症状を記録しましょう。記録することで、次回の診察時に具体的に医師に伝えることができます。すぐに受診が必要な場合もあります。大量の出血や激しい腹痛、息苦しさなどが現れた場合は、速やかに医療機関に連絡することが望まれます。

判断に迷った際は、以下の表を参考にして行動するのがよいでしょう。

| 症状 | 自宅対応 | 医師への相談目安 |

| 軽い頭痛 | 水分補給と安静 | 継続する場合相談 |

| 出血(少量) | 安静にして経過観察 | 出血が続く場合相談 |

| 胃の不快感 | 食事を工夫する | 症状が重い場合相談 |

| 息苦しさ | すぐ医師に連絡 | 緊急受診 |

| 激しい腹痛 | すぐ医師に連絡 | 緊急受診 |

バイアスピリンを服用中の不安は自然なことですが、自己判断を避け、必ず医師の指導のもとで行動することが安全な妊娠継続につながります。

バイアスピリンを処方された際、安心して治療を続けるためには、診察時に医師に確認しておきたい内容を事前に整理しておくことが大切です。不安を解消し、正しい知識を持つことが、安心感にもつながります。

診察時に聞くべき主なポイントは、まず服用の継続期間についてです。妊娠何週目まで服用を続けるべきか、いつ中止を検討するかは非常に重要な情報です。副作用のリスクについても具体的に尋ねることで、万が一体調に変化があった際の対処がスムーズになります。

他の薬剤との併用に関する注意点についても確認が必要です。風邪薬や鎮痛剤などを一時的に使用する場合、バイアスピリンと併用してよいか事前に把握しておくことで、トラブルを防げます。

安心して診察に臨むために、以下のポイントをチェックしておきましょう。

| 確認すべき内容 | 具体的な質問例 |

| 服用期間 | 妊娠何週まで続けるべきですか |

| 副作用対策 | 出血があった場合どうすればよいですか |

| 他薬剤との併用 | 市販薬を服用しても大丈夫ですか |

| 中止基準 | どのような症状が出たら服用をやめるべきですか |

| 定期受診頻度 | 次回はいつ受診すべきですか |

これらの質問を事前に用意しておくことで、診察時に漏れなく確認でき、安心して治療を続けることができるでしょう。

バイアスピリン服用中に不安を感じた場合、受診のタイミングに迷うことは少なくありません。軽微な症状の場合は様子を見る選択肢もありますが、一定の基準に従って適切なタイミングで医師に相談することが非常に重要です。

軽い出血や軽度の胃の不快感が一時的に現れた場合、すぐに受診が必要とは限りません。ただし、症状が数日以上続く、または悪化する場合は必ず医療機関に連絡しましょう。妊娠中は母体と胎児の両方の健康を守る必要があるため、不安を感じた時点で早めに相談する意識を持つことが重要です。

次のような症状が見られる場合は、すぐに受診を検討するべきです。

| 症状 | 受診の目安 |

| 持続的な腹痛 | 速やかに受診 |

| 出血量が増加 | 速やかに受診 |

| 息苦しさ | 緊急受診 |

| 発熱や寒気 | 医師に相談 |

| 強いめまい | 医師に相談 |

診察日が近い場合でも、急激な体調変化があれば予定を早めて受診することが推奨されます。迷った場合には、通院している医療機関に電話で相談するだけでも安心材料となります。

バイアスピリンの服用中は、体調に細心の注意を払い、少しでも不安を感じたら無理をせず、医師に相談することを心がけましょう。

不妊治療において、バイアスピリンの役割は着床環境の改善や流産予防に重要な位置を占めています。抗血栓作用による血流促進が期待できることから、着床障害や不育症の対策として用いられる場面も少なくありません。しかしながら、服用にはタイミングや管理方法に注意が必要であり、自己判断での中断や継続は望ましい結果を妨げる可能性があるため、必ず医師と連携しながら進めることが大切です。

妊娠初期にはバイアスピリンの影響で出血しやすくなるケースもあり、不安を感じる方も多い傾向にあります。そのため、出血があった場合でも慌てず、まず医師に相談し、指示に従って冷静に対応することが求められます。胎児への影響についても、国内外の研究により低用量のバイアスピリン療法が一定の安全性を保っていることが示唆されていますが、個々の体調や治療経過に応じた細やかな確認が欠かせません。

他の薬剤と併用する際には注意が必要であり、飲み合わせによっては治療効果に影響を及ぼす可能性も考慮する必要があります。特に市販薬やサプリメントとの併用についても油断せず、些細なことでも医師に相談する姿勢が安心に繋がります。服用を続けるうえで違和感や副作用を感じた場合も、自己判断を避け、速やかに診察を受けることが安全な治療の鍵となります。

不妊治療は体と心に大きな負担をかけるため、不安を抱え込まず、正確な情報と適切なサポートを受けながら進めることが重要です。バイアスピリンの効果とリスクを正しく理解し、自分に合った方法で治療を支えていきましょう。小さな疑問もそのままにせず、早めに確認することが、未来に向けた確かな一歩となります。

森ノ宮アクア鍼灸治療院は、鍼灸を通じた不妊治療を提供し、妊娠を望む方々を支援しています。独自のアプローチで体質改善とホルモンバランスの調整を目指し、特に自然妊娠をサポートする施術を行っています。患者一人ひとりの体調に応じた丁寧なカウンセリングと施術計画を通じ、リラックスした環境で治療を受けられるのが特徴です。

| 森ノ宮アクア鍼灸治療院 | |

|---|---|

| 住所 | 〒540-0003大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番地23 森ノ宮エルエムヒルズ6階 |

| 電話 | 06-6809-4388 |

Q.不妊治療でバイアスピリンをいつから飲み始めると効果的ですか

A.不妊治療においてバイアスピリンを開始する時期は、体外受精やタイミング法に合わせることが多いです。特に着床障害が疑われる場合には、移植前後から服用をスタートするケースが一般的とされています。医療機関によって判断は異なりますが、バイアスピリン流産予防効果を最大限に引き出すためには、医師の指示を受けながら、ホルモン値や子宮内膜の状態を見ながら適切に開始時期を調整することが大切です。

Q.バイアスピリン服用中に妊娠初期の出血があった場合、服用を続けるべきでしょうか

A.バイアスピリンは抗血栓作用を持つため、妊娠初期に出血しやすくなる可能性があるとされています。しかし、自己判断で服用を中止すると、流産予防効果を十分に得られなくなるリスクもあります。実際に不妊治療バイアスピリン効果を検証した研究では、医師の指導に従い継続することで着床障害の改善が期待できると報告されています。出血の状況や量に応じて、早めに医師に相談し、個別に対応を判断することが重要です。

Q.バイアスピリンは胎児への影響は本当にないのでしょうか

A.バイアスピリン不妊治療保険適用の現場では、低用量での使用が推奨されています。国内外の研究では、適切な用量管理のもとでの服用は胎児への影響が極めて少ないとされており、流産予防や妊娠高血圧症候群予防にも有効性が認められています。ただし、妊娠28週以降になるとバイアスピリン28週まで不安を感じる方も多く、医師と密に連携しながら服用を管理していくことが安全な出産に繋がります。

Q.不妊治療でバイアスピリンを服用した場合、総額費用はどれくらいかかりますか

A.バイアスピリン自体は比較的安価な薬剤ですが、不妊治療バイアスピリンをいつまで続けるかによって総額負担は異なります。保険適用されるケースでは自己負担割合により変動しますが、自費診療となる場合、月々の費用が加算されるため、長期間服用する場合は負担感を感じる方もいます。体外受精や人工授精と併用する場合、バイアスピリン着床障害対策に加え、移植前後の管理コストも加わるため、トータルのイメージを事前に把握しておくことが大切です。